Un Haïku par bain, 39

Je ne pense à rien,

Une main sous le menton,

L'autre sur mes couilles.

« Les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n’être pas fou.» B.Pascal

23 décembre 2006

22 décembre 2006

On aime tous les "Best of", ces rinces-mémoires à trois sous qu'on voit fleurir partout en cette saison. A quand les "Best of des best of "? En tout cas, en voici un (quoique contestable) qui me plaît bien, à moi.

"Regarde les parkings se vider" ou un photo toutes les dix secondes. A "Dayly dose" production ! (en Flash)

17 décembre 2006

14 décembre 2006

Il y a de formidables coïncidences. Je ne fumais plus déjà depuis longtemps. Je me suis pris pour un véritable habitué de chez Trellis et j'ai cru que je retournerai à Roosevelt Island tous les ans - je demandai récemment, le coeur serré, à mon vieux cousin Georgie, en visite à Paris, si "Trellis" existait encore - Merci, Mnémoglyphes.

Pensée de la nuit N°111 : "J'avais aussi pensé, lorsque j'ai commencé ce livre il y a trois ans, alors que je fumais encore mais surtout qu'il était encore légal de fumer dans certains lieux d'exception à New York, intégrer dans la structure en douze parties de ce livre la description de douze de ces lieux qu'auréolait une émanation de prestige, de secret, comme, j'imagine, au temps de la prohibition certains bars clandestins. Je n'ai conservé ici que des lambeaux de ce guide marginal, New York for Smokers, que nous avions envisagé d'établir, mon amie Dore Ashton & moi, comme un vade-mecum destiné en premier lieu aux touristes européens sidérés & effarés – ré ré – de devenir du jour au lendemain pestiférés – que de rés – en mettant le pied sur le sol américain dans ce grand port libre & polyglotte qu'ils avaient espéré – encore un – moins prude & moins correct, guide dont les notes laissées en jachère ne sont plus pour moi désormais que l'image d'une ville disparue, archivée, préservée dans ma mémoire, champ de fouille dont voici un échantillon qui concernait mon île, devenue dans ma condition une sorte d'ombilic du monde : «Roosevelt Island. Il est possible de fumer au café-restaurant Trellis, sur Main Street. Possède une zone ensoleillée de cinq tables, à gauche du bar, sous la fausse treille en contre-plaqué d'où l'établissement tire son nom, sur laquelle s'enroule un lierre en plastique – décoration kitsh de l'Amérique profonde –, espace où se regroupent dès le matin les quelques irréductibles îliens habitués du café qui fument encore.»" (Jean-Yves Jeannet, "Voyager léger")

Trouille

J'ai décidé au dernier moment de ne pas basculer vers la nouvelle version béta de Blogger de peur de perdre tout mon template (mon modèle) à cause de leur terrifiante troisième clause du "non retour en arrière". Combien de temps pourrai-je tenir ? Vont-ils supprimer progressivement tous les anciens templates ? Quelqu'un peut-il me rassurer par ici ? (Que ceux qui n'ont jamais tremblé devant les mystères de la technique - nous sommes vraiment peu de chose - me jettent la première pierre. Les autres peuvent sauter la lecture de cette entrée)

02 décembre 2006

Douze, 8

Au numéro un de la rue, outre Roy Adzack, habitait le rédacteur en chef du "Quatorzième Village". Le titre résume à lui seul l'air de ce temps là. C'était un bijou de feuille de chou de quatre pages (une grande feuille au format A3 pliée en deux et imprimée recto verso) imprimée dans un encre de couleur différente à chaque numéro, mais souvent sépia. C'était un mensuel irrégulomadaire mais pas trop, entièrement composé à la main et ligne à ligne dans l'appartement même du directeur artistique, roi du "drapeau et du "fond perdu", ancien d'"Actuel", mais très jeune encore, qui habitait à trois numéros dans la rue, le plus souvent en une seule nuit d'ivresse (je ne dis pas à quoi mais aussi au Saumur-Champigny) jusqu'au petit matin du jour de l'impression aux "Imprimeur Libres", dans le lointain douzième, à Montgallet, pas encore colonisé par les ordinateurs et les chinois, et broché je ne sais plus où (qui n'a jamais vu le ballet d'une plieuse-brocheuse n'a rien vu). Le rédacteur en chef, Bonaparte sous lequel perçait déjà le Napoléon d'aujourd'hui, chérissait secrètement le humprey Bogart de "Bas les Masques" de Richard Brook. Il habitait au "Un" mais avait ses amours au "Douze", à deux cent mètres. Il menait au gant de velours une équipe de joyeux zinzins et de fidèles groupies, habitants du Douze sinon îlotes du pâté de maison (cf "Douze, 1") comprenant deux futures stars de la presse et de la télévision (mais qui l'eut dit à cette époque) aux prénoms identiques. Le tirage dépassait fièrement les mille exemplaires et les abonnements, dans les bonnes années, la centaine. Il était vendu non pas porte à porte mais presque, par le rédacteur en chef en personne et la secrétaire de rédaction future mère de ses enfants. Il y gagnèrent beaucoup de fatigue et un grand succès d'estime. Beaucoup plus tard, c'est à dire de nos jours, et c'est une autre histoire, le rédacteur en chef dépassa le statut de son héros même dans un grand quotidien du soir, comme on dit.

Au numéro un de la rue, outre Roy Adzack, habitait le rédacteur en chef du "Quatorzième Village". Le titre résume à lui seul l'air de ce temps là. C'était un bijou de feuille de chou de quatre pages (une grande feuille au format A3 pliée en deux et imprimée recto verso) imprimée dans un encre de couleur différente à chaque numéro, mais souvent sépia. C'était un mensuel irrégulomadaire mais pas trop, entièrement composé à la main et ligne à ligne dans l'appartement même du directeur artistique, roi du "drapeau et du "fond perdu", ancien d'"Actuel", mais très jeune encore, qui habitait à trois numéros dans la rue, le plus souvent en une seule nuit d'ivresse (je ne dis pas à quoi mais aussi au Saumur-Champigny) jusqu'au petit matin du jour de l'impression aux "Imprimeur Libres", dans le lointain douzième, à Montgallet, pas encore colonisé par les ordinateurs et les chinois, et broché je ne sais plus où (qui n'a jamais vu le ballet d'une plieuse-brocheuse n'a rien vu). Le rédacteur en chef, Bonaparte sous lequel perçait déjà le Napoléon d'aujourd'hui, chérissait secrètement le humprey Bogart de "Bas les Masques" de Richard Brook. Il habitait au "Un" mais avait ses amours au "Douze", à deux cent mètres. Il menait au gant de velours une équipe de joyeux zinzins et de fidèles groupies, habitants du Douze sinon îlotes du pâté de maison (cf "Douze, 1") comprenant deux futures stars de la presse et de la télévision (mais qui l'eut dit à cette époque) aux prénoms identiques. Le tirage dépassait fièrement les mille exemplaires et les abonnements, dans les bonnes années, la centaine. Il était vendu non pas porte à porte mais presque, par le rédacteur en chef en personne et la secrétaire de rédaction future mère de ses enfants. Il y gagnèrent beaucoup de fatigue et un grand succès d'estime. Beaucoup plus tard, c'est à dire de nos jours, et c'est une autre histoire, le rédacteur en chef dépassa le statut de son héros même dans un grand quotidien du soir, comme on dit.

28 novembre 2006

Des liens, ça faisait un bail...

Attention, ici Ciscoblog va vous livrer toute son âme. Un , deux trois : mes blogs préférés sont - et de loin - les blogs de cuisine. Cela vous étonne ? Pour le lecteur fou de recettes de cuisine que je suis, la galaxie "cuisine" est devenue une véritable caverne d'Ali Baba où j'aime me perdre en ces temps d'avant avant avant veille de fête. Aucun blog sexy (et dans ce domaine, je vous recommande très chaudement l'excellent LSn'G de la compagnie fluctuat qui produit aussi le très célèbre AEIOU), aucun dis-je, n'atteint, par exemple, la cheville de "La cuisine de Mercotte", ni aucun blog de geek (et ici le "blog de Pierre"), le niveau de "papilles et pupilles" ; je suis subjugué par la virtuosité du "pétrin" et fasciné par l'inventivité d'"Ester Kitchen". Parce que, et d'une, les blogs de cuisine sont des blogs de bavardes (ce sont des blogs de filles à 98%) souvent très bien écrits et plein d'humour (pas seulement involontaire ) et de deux, parce que les livres de cuisine sont pour les papilles ce que les livres cochons sont au sexe. ( comme dit Bobby Lapointe : Votre sein doux pour le corps c'est ce que mes vers à l'âme sont) Bonsoir !

22 novembre 2006

26 (Titre provisoire), XXI, suite 2

Après son dernier patient, Haltman traversa le parvis des urgences pratiquement désert à cette heure tardive pour rejoindre sa voiture et rentrer chez lui. On ne l’appellerait plus maintenant. Dans deux heures le jour commencerait à poindre et un nouveau cycle recommencerait. Il croisa sans les saluer deux ambulanciers adossés à leur véhicule qui fumaient des cigarettes. Derrière lui, dans les couloirs presque vides dont on ne songeait plus à chasser les derniers SDF et les derniers ivrognes, hagards, silencieux et épuisés, accrochés à leurs sièges ou leurs brancards conquis de haute lutte, les équipes en fin de garde se préparaient à terminer la nuit le plus confortablement possible. On se réunissait autour d’un café pour se réchauffer, on se laissait tomber lourdement sur les fauteuils en skaï des salles de repos, on se hissait, en guise de sièges, sur les tables d’examen désormais libres pour entamer des conversations. Les derniers patients avaient été montés dans les étages ou on avait trouvé pour eux le dernier lit porte disponible ; on commentait les dernières nouvelles. Les internes regagnaient la salle de garde par petits groupes, leurs manteaux sur les épaules par-dessus les blouses, marchant lentement comme pour s’économiser, regardant leurs chaussures, parlant à voix basse. Un peu plus tard seulement, à la relève, on se mettrait à ranger et à nettoyer, mais pour l’instant c’était la trêve, cette trêve improbable, plus ou moins longue, que ménageait pourtant à chaque garde le bout de la nuit, avant la première urgence du matin. Haltman ne se pressait pas non plus. Il savourait l’instant. Toute fatigue l’avait quitté, elle reviendrait, il le savait, mais seulement à la fin de la prochaine journée, un peu plus tôt que d’habitude. Le ciel qui commençait imperceptiblement à s’éclaircir, avec une myriade d’étoiles immobiles, formait une immense voûte protectrice au-dessus de l’hôpital, de la colline et de la ville, au dessus d’eux tous. Haltman se sentait parfaitement bien, il aurait pu dire heureux, même encore debout à trois heures du matin, même en ce lieu hanté par la souffrance, l’incertitude et le pessimisme provisoirement contenus par la simple gratitude qu’ils avaient adressée à la nuit. Il avait fait son métier, accompli le travail qu’on lui demandait. C’était ce qu’il aimait. Il avait pris les décisions qu’il fallait et tout s’était bien passé. Il s’était senti à sa place, compétent, utile. Il pensa que de telles nuits pouvaient parfois vous racheter l’absurdité de la vie. En mettant le contact, la radio lui annonça que France info lui offrirait un « journal complet de l’actualité toutes les demi-heures » et laissa la place à un morceau de jazz orchestral pendant qu’il descendait, au pas, la rampe menant à la sortie de l’hôpital. Il sillonna lentement les rues de Dormeil assoupie. Il passa devant le mur pignon de la maison où Ronald H, le patient de Jacques, avait tagué la phrase « le docteur B est un con » sur deux lignes un peu penchées, en grande lettres cursives, que des centaines de Dormeillois pouvaient voir tous les jours et que la municipalité n’avait encore pas fait effacer après tous ces mois mais Jacques ne s’était jamais abaissé à demander. Il tourna deux rues plus loin, enfilant la rue des Chevaliers Saint Jean et s’arrêta devant le 26. Il tenta de faire le moins de bruit possible mais ne put empêcher la vielle grille rouillée de couiner. Dans l’entrée à gauche, le bureau où le canapé Odéon, son havre, l’attendait pour finir la nuit ; devant lui, au bout du couloir, l’escalier, qu’il ne grimpa pas, Renée dormait dans la petite chambre de garde. A droite, les deux pièces en enfilade : salon et salle à manger. La neige dans la télé encore allumée grésillait dans la pénombre devant personne. En trois pas il fut devant la télé, contempla la neige un instant et, pressant le bouton de commande, plongea la pièce dans le noir. Il y eut un bruit de chaise dans la cuisine. Régis P. ne dormait pas, ou plutôt était déjà levé. Il petit déjeunait d’un grand bol de nescafé noir comme de l’encre.

21 novembre 2006

Fugit tempus

Je me demande comment ce type fait pour faire tous les jours au moins une photo aussi géniale, même en prenant de l'essence, même dans les embouteillages par exemple. Un peu léché parfois mais toujours bluffant. Quel oeil !

17 novembre 2006

J'ai trouvé tetesaclaques.tv (en version originale joual) en furetant sur blog appetit à la recherche d'une recette pour le week end (passez just'la pub, là), je me suis bien gondolé...

14 novembre 2006

Pensée de la nuit N° 110 : Une plaisanterie locale, également applicable à quelques autres villes d'ici et d'ailleurs, qualifie Baltimore de "nice place to be from". On peut en rapprocher l'épitaphe de WC Fields, sans doute inscrite quelque part vers Los Angeles : "On est quand même mieux ici qu'à Philadelphie", cette remarque d'Harold Arlen (le compositeur insuffisamment célébré d'"over the rainbow") : "se suicider à Buffalo (où il était né), c'est vraiment un pléonasme", l'inévitable Mark Twain : "Pittsburg, bon endroit pour mourir, vous ne verrez pas la différence", et ce dicton, évidemment new yorkais : "outside Broadway, everything is Bridgeport", " il y a, disait encore Calvino, des endroits où je ne pourrai pas vivre, même mort" (Gérard Genette, Bardadrac)

12 novembre 2006

Sereine jeunesse, épilogue

Dès le retour des vacances je montai le film du voyage en URSS qui, une fois les bobines de trois minutes ajoutées les unes au bout des autres et les séquences ratées éliminées, durait un peu plus de quarante minutes. A cette époque-là, bien entendu, le super-8, format cinématographique génial au demeurant, je l’ai déjà mentionné, n’était pas « parlant », c’est à dire qu’on ne pouvait pas enregistrer le son à la prise de vue. En revanche, il était possible de le « sonoriser » à la projection. En aucune manière la pellicule, ne comportant pas de piste sonore, ne pouvait être lue par un système audio inclus dans le projecteur. Je mentionne ici, uniquement pour la petite histoire la complexité de la solution proposée par Kodak (et j’en profite pour rappeler l’ouverture prochaine sur ciscoblog de la rubrique « Mon siècle et moi » où on assistera en quasi direct à la naissance, par exemple, du poste de radio à transistor, de la cafetière Mélita, du rasoir Bic, de la machine à écrire électrique, de la vidéo noir et blanc, de la diapositive, du Macintosh, du Cdrom, etc.) : il s’agissait de synchroniser une bande magnétique sonore, lue par un magnétophone (Nous possédions un magnétophone « Grundig » depuis le début des années soixante) avec le projecteur de cinéma. On pouvait, en détournant le chemin de la bande magnétique à travers un rouage spécial du projecteur, faire démarrer le magnétophone en l’allumant. Les commentaires ou la musique suivaient alors les images sans trop de décalage. C’était un système complexe, encombrant, minutieux et fragile, mais avec un peu se soin et de méthode, ça marchait. J’avais sélectionné, dans la discothèque familiale, diverses plages de la musique des Ballets Moïsseïev, des chœurs de l’Armée Rouge, de la Moldau de Smetana, des danses polovstiennes du Prince Igor de Borodine et des tableaux d’une exposition de Moussorgski orchestrés par M. Ravel surtout « La grande porte de Kiev » du plus bel effet et les avait enregistré au micro. On croit le savoir, mais on ne le sait jamais assez, le cinéma, ce ne sont pas seulement des images qui bougent mais des images qui parlent. E n’est pas pour rien qu’aux temps héroïques le cinéma « muet » n’était jamais projeté sans accompagnement musical, simple piano ou orchestre symphonique, il aurait perdu les trois quarts de son impact et trop ressemblé aux rêves. Bref, sonorisé, le « voyage en URSS » avait vraiment une gueule. Une gueule de réel, de film de propagande, mais de la gueule tout de même. Mon père – le père de l’auteur – qui tenait de son propre sang pour ainsi dire la preuve de la vitalité de la patrie du socialisme, le projetait à ses amis avec fierté et ma mère passait, comme il se devait et comme je l’ai déjà dit, les gâteaux et le jus d’orange pendant les interruptions dues aux sautes de pellicules. A la fin de l’automne le groupe de LVJ se réunit dans la maison de campagne des parents d’un des participants en Normandie, du côté d’Aromanches. Nous fîmes une longue promenade sur les plages du débarquement où la mer prenait des tons bleu pâle. Nous passâmes des diapos et le film (sans le son). Je n’avais pas revu Claire depuis Orly. Nous nous retrouvâmes sans émotion. Très tard, à la nuit nous nous dispersâmes définitivement dans les voitures des plus âgés qui nous ramenaient à Paris. Un an et demi plus tard c’était Mai 68. Le 3 mai, la Sorbonne était fermée, les CRS et les étudiants s’affrontaient sous les fenêtres de l’appartement de mes parents pendant qu’avec deux ou trois condisciples réunis en « sous colle » nous révisions le concours de l’externat. Le 10 mai, je quittai la barricade de la rue Gay Lussac juste avant l’assaut et allai me refugier derrière la lourde porte cochère de l’immeuble dont je gardais toujours un double de la grosse clé. Le 11 mai au matin, tout le quartier dépavé, sous les pavés la plage, ressemblait à une ville minière de l’ouest américain de la fin du XIX° siècle, avec la même animation industrieuse. Pour descendre le boulevard Saint Michel, je pris, en guise de bus, une petite manifestation d’un millier de jeunes en rangs serrés qui avançait, sous le dais rouge et noir des drapeaux révolutionnaires, précédée des sempiternels leaders marchant à reculons et criant des slogans dans les mégaphones, au rythme des « Grimaud salaud ! Le Peuple aura ta peau ! » Je quittai la manif devant la Sorbonne dont Pompidou avait ordonné dans la nuit la réouverture. On se pressait pour entrer par les hautes portes grandes ouvertes. Dans la cour il y avait des discours de victoire et des acclamations. A quelques mètres de moi, dans la foule, je reconnus Claire qui venait elle aussi d’arriver et que je n’avais pas revue depuis la Normandie. Nous échangeâmes une petite bise et écoutâmes un instant Sauvageot et Cohn Bendit, après quoi je la perdis, elle aussi, définitivement de vue.

Dès le retour des vacances je montai le film du voyage en URSS qui, une fois les bobines de trois minutes ajoutées les unes au bout des autres et les séquences ratées éliminées, durait un peu plus de quarante minutes. A cette époque-là, bien entendu, le super-8, format cinématographique génial au demeurant, je l’ai déjà mentionné, n’était pas « parlant », c’est à dire qu’on ne pouvait pas enregistrer le son à la prise de vue. En revanche, il était possible de le « sonoriser » à la projection. En aucune manière la pellicule, ne comportant pas de piste sonore, ne pouvait être lue par un système audio inclus dans le projecteur. Je mentionne ici, uniquement pour la petite histoire la complexité de la solution proposée par Kodak (et j’en profite pour rappeler l’ouverture prochaine sur ciscoblog de la rubrique « Mon siècle et moi » où on assistera en quasi direct à la naissance, par exemple, du poste de radio à transistor, de la cafetière Mélita, du rasoir Bic, de la machine à écrire électrique, de la vidéo noir et blanc, de la diapositive, du Macintosh, du Cdrom, etc.) : il s’agissait de synchroniser une bande magnétique sonore, lue par un magnétophone (Nous possédions un magnétophone « Grundig » depuis le début des années soixante) avec le projecteur de cinéma. On pouvait, en détournant le chemin de la bande magnétique à travers un rouage spécial du projecteur, faire démarrer le magnétophone en l’allumant. Les commentaires ou la musique suivaient alors les images sans trop de décalage. C’était un système complexe, encombrant, minutieux et fragile, mais avec un peu se soin et de méthode, ça marchait. J’avais sélectionné, dans la discothèque familiale, diverses plages de la musique des Ballets Moïsseïev, des chœurs de l’Armée Rouge, de la Moldau de Smetana, des danses polovstiennes du Prince Igor de Borodine et des tableaux d’une exposition de Moussorgski orchestrés par M. Ravel surtout « La grande porte de Kiev » du plus bel effet et les avait enregistré au micro. On croit le savoir, mais on ne le sait jamais assez, le cinéma, ce ne sont pas seulement des images qui bougent mais des images qui parlent. E n’est pas pour rien qu’aux temps héroïques le cinéma « muet » n’était jamais projeté sans accompagnement musical, simple piano ou orchestre symphonique, il aurait perdu les trois quarts de son impact et trop ressemblé aux rêves. Bref, sonorisé, le « voyage en URSS » avait vraiment une gueule. Une gueule de réel, de film de propagande, mais de la gueule tout de même. Mon père – le père de l’auteur – qui tenait de son propre sang pour ainsi dire la preuve de la vitalité de la patrie du socialisme, le projetait à ses amis avec fierté et ma mère passait, comme il se devait et comme je l’ai déjà dit, les gâteaux et le jus d’orange pendant les interruptions dues aux sautes de pellicules. A la fin de l’automne le groupe de LVJ se réunit dans la maison de campagne des parents d’un des participants en Normandie, du côté d’Aromanches. Nous fîmes une longue promenade sur les plages du débarquement où la mer prenait des tons bleu pâle. Nous passâmes des diapos et le film (sans le son). Je n’avais pas revu Claire depuis Orly. Nous nous retrouvâmes sans émotion. Très tard, à la nuit nous nous dispersâmes définitivement dans les voitures des plus âgés qui nous ramenaient à Paris. Un an et demi plus tard c’était Mai 68. Le 3 mai, la Sorbonne était fermée, les CRS et les étudiants s’affrontaient sous les fenêtres de l’appartement de mes parents pendant qu’avec deux ou trois condisciples réunis en « sous colle » nous révisions le concours de l’externat. Le 10 mai, je quittai la barricade de la rue Gay Lussac juste avant l’assaut et allai me refugier derrière la lourde porte cochère de l’immeuble dont je gardais toujours un double de la grosse clé. Le 11 mai au matin, tout le quartier dépavé, sous les pavés la plage, ressemblait à une ville minière de l’ouest américain de la fin du XIX° siècle, avec la même animation industrieuse. Pour descendre le boulevard Saint Michel, je pris, en guise de bus, une petite manifestation d’un millier de jeunes en rangs serrés qui avançait, sous le dais rouge et noir des drapeaux révolutionnaires, précédée des sempiternels leaders marchant à reculons et criant des slogans dans les mégaphones, au rythme des « Grimaud salaud ! Le Peuple aura ta peau ! » Je quittai la manif devant la Sorbonne dont Pompidou avait ordonné dans la nuit la réouverture. On se pressait pour entrer par les hautes portes grandes ouvertes. Dans la cour il y avait des discours de victoire et des acclamations. A quelques mètres de moi, dans la foule, je reconnus Claire qui venait elle aussi d’arriver et que je n’avais pas revue depuis la Normandie. Nous échangeâmes une petite bise et écoutâmes un instant Sauvageot et Cohn Bendit, après quoi je la perdis, elle aussi, définitivement de vue.

08 novembre 2006

Tout fout le camp... Mais qui l'eut cru ? Le logo de Lenovo va remplacer les emblématiques trois lettres dans quelques semaines. "IBM" (International Business Machines) a été fondée en 1911 et vers les années trente, la compagnie était déjà la reine de la carte perforée. En 1953, elle contruisait le premier ordinateur à bandes. En 1980 (il y a quelques minutes) , le premier "PC" (Personnal Computer) arrivait sur nos bureaux. A peine cent ans d'existence. Et combien pour Lenovo, qui n' a rien inventé ?.. IBM c'était "the Company" par excellence, j'ai eu un cousin qui en été plus ou moins directeur pour la France et j'ai travaillé dans une ville dont l'usine IBM faisait vivre le quart des habitants. Les chinois ont beaucoup de mal à prononcer les mots occidentaux, ils les chinoïsent (comme nous les occidentalisons, à l'inverse, par exemple Pekin pour Bei Jing) ainsi, "Carrefour" se dit "Jia le fou" en Chinois mais cela a aussi un sens (comme l'ont à peu près toutes les traductions en chinois des mots occidentaux) : cela veut dire "La maison du Bonheur", comme nous l'apprend l'excellent "Un Oeil sur la Chine" (via C*G*). Au fond, il y a assez peu de différences entre IBM et Carrefour : l'un s'est fait en partie dévorer et l'autre en partie incorporer...

05 novembre 2006

Sereine jeunesse, 7

Rien n’a été filmé de la fin du voyage faute de pellicule. Le retour se fit en deux sauts de puces par l’Allemagne de l’Est. Puisqu’elle n’a pas été filmée, on ne voit pas la ville de Dresde sur la vidéo perdue, on ne voit pas le dôme en ruine de la cathédrale longtemps conservé comme le rappel permanent du terrible châtiment infligé par les alliés au pays qui se croyait encore le maître du monde. La visite de la ville commençait et se terminait là. Je n’ai pour souvenir de la ville de Dresde que la sinistre majesté de cette ruine (tu n’as rien vu à Hiroshima…). Tout le reste, l’ancienne ville baroque, les alignements d’immeubles sans grâce de la reconstruction, la pinacothèque et ses Cranach, je ne m’en souviens pas. Ce n’est probablement pas qu’il avait été prévu plus de rencontres avec la jeunesse démocratique allemande que la russe mais j’ai plutôt le souvenir de discours interminables, d’attentes de toast pré prandiaux le ventre un peu creux, de cérémonies absconses, comme si tout le pays s’était du de ne pas connaître de joie, même sous le soleil lumineux de cette Europe encore centrale, comme si nous avions du nous pénétrer du fait que c’était bien des vaincus qui nous recevaient, avec cette politesse guindée, mal fagotée, ostensiblement austère et contrite qu’ils se devaient d’observer. Si on avait voulu nous montrer que vivre en Allemagne de l’Est, le pays de l’expiation, n’était pas gai, c’était réussi et nous ne pouvions que nous réjouir de faire partie des vainqueurs. On nous reconnaissait ici comme des occidentaux, comme des proches, au fond, on ne nous évitait pas, comme à Moscou (les guides russes et les barbouzes nous avaient plus ou moins tenu à l’écart des gens, qui eux-mêmes comme par atavisme, se défiaient spontanément de notre apparence, de toute façon, le système était bien rôdé). Nous fûmes plusieurs fois interpellés, au grand dam de nos accompagnateurs, par de soit disant hooligans qui est le mot russe pour voyou, que le régime n’avait pas réussi à extirper, qui n’avaient surtout rien de politique, qui ne s’occupaient pas encore de foot et qui voulaient nous acheter nos jeans et nos vestes bien coupées. Même les fêtes organisées, pourtant tout aussi arrosées de Schnaps qu’elles l’avaient été plus à l’Est de Vodka, ne parvenaient pas à atténuer la tension. Il y avait par exemple, après les sempiternelles visites d’usines ou de laboratoires de recherches des soirées dans des caves « typiques ». Je me souviens d’avoir bien malgré moi assisté à l’arrivée d’un jeune homme sensé faire partie des habitués de l’endroit. Mais c’était manifestement un figurant, payé pour être là, arrivé en retard, donc en même temps que nous. Nous le vîmes de loin se présenter à la porte de l’établissement dans son costume emprunté ou loué, mal coupé, trop grand, jeter des regards misérables et effrayés autour de lui, de peur d’être reconnu par des camarades et moqué ou pire encore, entrer précipitamment, sans pouvoir faire autrement, se sentant démasqué et coupable, nous ayant soudain reconnu arrivant à sa hauteur, nous faisant je ne sais quel sourire forcé et niais, vaguement complice, une image de la honte et de la soumission qui me hante encore. On voulait nous montrer des allemands tristes, rendus inoffensifs, ayant perdu toute arrogance, un peuple conscient d’avoir à porter au moins pour une génération le poids de la faute et de son châtiment, c’est ce que nous voyions, de toute évidence, même si la version officielle était, comme de l’autre côté du rideau de fer, celle du peuple innocent, opprimé par des dirigeants sanguinaires et dont les potentialités humaines n’avaient demandé qu’à s’épanouir après les années de plomb, qui grâce à la Liberté et au retour du libre échange, à l’Ouest, qui grâce au parti et à la planification révolutionnaire, à l’Est. A l’époque, personne ne pouvait revenir enthousiaste d’un voyage en terre socialiste y compris d’URSS, pas plus qu’André Gide, Aragon ou même des militants sincères et perplexes : il aurait fallu soit être un fanatique absolu, idiot ou dénué de tout sens du jugement (il en existait, mais pas dans notre groupe) soit être un dirigeant cynique du Parti avide de promotion (il n’y en avait pas non plus) soit, plus modérément, en se mentant tout de même à soi-même, souscrire a l’explication officielle et un tantinet paranoïaque du complot capitaliste contre la patrie du socialisme (celle des barbouzes qui nous avaient bourré le mou dans les dernières semaines, par exemple) qui ne nous avait de loin pas tous convaincu, mais nous ne parvenions pas comprendre pourquoi l’Allemagne de l’Est avait été prévue au programme du voyage par les officines communistes. Pour se tirer une balle dans le pied, il n’y avait pas mieux, ni pour gâcher la relative bonne impression, reposant essentiellement sur un exotisme prévu et préparé à l’avance que l’URSS et les russes nous avaient laissée. Du coup, nous retrouvions tout notre esprit critique et nos gentils organisateurs avaient fort à faire. Notre scepticisme faisait en quelque sorte rétroactivement tache d’huile et contaminait même nos plus récents souvenirs : le roi était nu, nous avions été manipulés, Tintin avait bien raison. Ce qui nous sauva tous, gentils organisateurs et rétifs organisés, ce fut notre jeunesse que rien ne pouvait jamais altérer. Nous fîmes notre mini révolution. On nous avait logé, puisque c’était les vacances, il faut le rappeler, dans une cité universitaire désertée de ses étudiants, à l’orée de la ville. Il faisait une chaleur étouffante, les chambres étaient minuscules, celles des filles beaucoup trop éloignées pour certains doux liens qui avaient forcément commencé de se tisser. Ce furent elles qui donnèrent le signal du chahut ; on passa matelas et couvertures par les fenêtres pour dormir à la belle étoile, sur la pelouse du campus. Nous fîmes fi des avertissements et de la prudence des accompagnateurs zélés et réussîmes, surtout les filles, à en entraîner deux ou trois, néanmoins jolis garçons, avec nous. Nous passâmes une excellente nuit à la fraîche, pour ma part serré contre à ma droite les formes sveltes de la brune Sylvie et à ma gauche contre celles plus rondelettes de la blonde Claire, à moins que ce fut l’inverse, mais tous entremêlés dans une sorte de préfiguration modeste et involontaire des nuits qui allaient quelques années plus tard advenir du côté de l’île de Wight ou de Woodstock. Vers trois heures du matin nous fûmes réveillés par une ronde de police (alertée ou non) avec chiens en laisse et torches dans les figures. On nous invita très poliment à regagner nos chambres de peur de prendre froid, ce que nous refusâmes tout aussi poliment. On nous laissa faire, probablement à cause de notre statut intouchable d’invité du régime. L’aube nous retrouva transis, fourbus et radieux. Juste après, ce fut l’aéroport, la caravelle et le retour à Paris. Je passais la journée avec Claire. Le lendemain elle m’accompagnait à nouveau à Orly, d’où je devais rejoindre mes parents qui passaient le reste des vacances sur la côte adriatique. Mon père avait déjà préparé les pellicules de rechange.

27 octobre 2006

Il me suffit de penser "à quasiment rien" pour penser à Roman Opalka qui, ostinato, a fait de ce "quasiment rien" l'oeuvre de toute une vie. et alors, je ne peux m'empêcher d'y penser avec émotion. ciscoblog ne fera quasiment rien la semaine prochaine. Bonnes vacances !

22 octobre 2006

Sereine jeunesse, 6

C'est bientôt la fin de la video perdue. Il ne reste plus que quelques images. Il y avait eu la finale de la coupe du monde, l'incroyable Angleterre-Allemagne, les russes s'étaient entassés dans une chambre devant un poste de télé, en noir et blanc bien entendu, avec des bouteilles de Stoloitchnaïa. La grande équipe soviétique de Lev Yachine, considéré alors comme le plus grand gardien du monde, qu'on surnommait "l'araignée noire" ou la "pieuvre noire", venait d'être battue en demi finale par l'Allemagne et cela avait été presque un deuil national. Les russes avaient pris fait et cause pour les anglais, comme pendant la guerre, et ils les soutenaient encore plus fort que si cela avait été leur propre équipe. On ne soupçonne d'ailleurs plus l'ampleur de la haine que les russes éprouvaient à l'égard des allemands (elle était à peu près du même ordre que celle de mes parents qui, dans les années soixante, refusaient d'acheter tout appareil qui portait une marque allemande - ce qui n'était pas si simple car il était reconnu universellement que ces appareils étaient les meilleurs et de loin - et d'ailleurs je souçonne qu'une des causes de la russophilie de bien des gens de leur âge, pas seulement les communistes, tenait à leur haine commune des allemands) On était encore moins de vingt ans après la fin de la guerre. Il y avait eu dans ce pays des millions de morts, infiniment plus qu'en France même en ajoutant les morts des deux guerres, on a tendance à l'oublier. Nous nous étions donc joints aux russes devant la télé qui, quelques jours avant, comme on le voit sur la vidéo qui est, je le redis, une copie du film super huit original, nous avaient collé la patée lors d'une olympiade de jeux de plage - ils adoraient ça, les olympiades, les russes à cette époque, ils donnaient le nom d'olympiades à toutes leurs joutes, y compris les courses en sac, comme on pourrait le voir sur le film et la video perdue, ce sont des images qui ont existé mais qui n'éxistent plus que dans ma mémoire - et nous avions joint nos applaudissements aux leurs quand Hurst, ce héros, avait marqué le troisième but dont on ne sait toujours pas de nos jours s'il était vraiment entré (on le passe et repasse à des ordinateurs qui n'arrivent toujours pas à prendre position pour ou contre). Nous étions vraiment contents pour eux et pas tellement pour les anglais contre qui nous avions piteusement perdu trois semaines auparavant. On avait fêté ça toute la nuit à grand renforts de toasts à la Stolitchanaïa en l'honneur des amitiés sovieto-britanniques, franco britanniques, franco-soviétiques et de bains de minuits tout habillés, barbouzes, officiels, camarades, guides et touristes studieux tous mélangés dans la grande fraternité du ballon rond. Deux ou trois jours après tout le monde avait réussi à retrouver son sérieux pour la visite des cosmonautes. il y en avait eu deux d'un coup, qu'on avait sortis spécialement de la cité des étoiles pour nous. Ils ne sentaient pas la naphtaline mais presque. Je me souviens que l'un des deux était le colonel Komarov qui se crashera quelques années plus tard dans l'un des seuls accidents de capsule spatiale reconnu par l'URSS et deviendra un héros de l'Union Soviétique posthume, je peux me glorifier d'avoir fréquenté un héros de l'Union Soviétique, oui. Ils n'étaient pas venus avec leurs combinaisons de bonhomme Michelin mais avec leurs uniformes de colonels de l'Armée Rouge, leur casquettes étoilées et leur panoplie complète de médailles pectorales souveraine contre l'asthme et autres maladies bronchiques. Les quinze secondes d'images sombres, qui seraient, je le répète, donc devenues un document rare et exceptionnel si elles n'avait pas été perdues dans ce déménagement, où on les distingue, tels des demi-dieux, signant des autographes avec la certitude du devoir accompli et la supériorité tranquille que conférait le titre de représentant de la Patrie du Socialisme, sont pourtant dues à l'éclairage d'appoint fourni par la télevision soviétique convoquée pour la circonstance. J'ai d'ailleurs eu droit à un coup d'oeil, en tant que collègue avec ma petite super huit, dans le viseur (d'une taille incroyable) d'une caméra de télévision qui n'était pas encore à l'époque portable, même à l'épaule, mais montée sur un lourd trépied en bois qu'il avait fallu installer à l'avance. La visite, qui avait été préparée pendant au moins une journée et demie, avait duré en tout et pour tout disons sept minutes et puis les gentils cosmonautes étaient remontés dans leurs jolies petites capsules spatiales en faisant des signes de la main et il s'étaient envolés, comme ça, vers la cité des étoiles... L'avenir radieux venait de nous effleurer les cheveux. Plus rien de grave ne pouvait plus nous arriver. Il ne nous restait plus qu' à acheter les cadeaux souvenir. On nous amena donc la veille du départ dans un magasin de souvenirs d'état ou dans un magasin d'état de souvenirs. Cela existait, à l'époque. Il n'y avait d'ailleurs que là où on nous laissait acheter quoi que ce soit et il fallait bien veiller à rendre tous nos roubles avant de partir. On ne pouvait garder que les kopecks et les pin's. Malgré les prix d'état les chapkas et les samovars dont mes parents auraient rêvé étaient très au-dessus de mes moyens. Ils eurent donc droit à une cuillère en bois peinte en rouge et or dont les stocks étaient tels qu'on les écoule pour trois fois rien encore quarante ans plus tard dans les marchés de Noël avec le même succès indémenti, une petite poupée de moujik toquée et bottée qui trône encore, quarante ans après elle aussi sur le poste de télévision familiale et une bouteille de vodka Stolitchnaïa, bien entendu. Le retour se fit en Iliouchine par l'Aéroflot et les images de l'aéroport de Moscou sont les dernières qu'on peut voir sur le film super huit perdu, mais de celles-là je ne me souviens plus du tout. Il n'y eu plus de pellicule pour la fin du voyage. Mais le souvenir est bien plus fort que la pellicule. Je serai donc en mesure de le raconter dans le prochain et dernier épisode de "Sereine Jeunesse". Il s'intitulera : "Dresde ou les aventures de Ciscoblog en RDA". Bientôt sur cet écran.

C'est bientôt la fin de la video perdue. Il ne reste plus que quelques images. Il y avait eu la finale de la coupe du monde, l'incroyable Angleterre-Allemagne, les russes s'étaient entassés dans une chambre devant un poste de télé, en noir et blanc bien entendu, avec des bouteilles de Stoloitchnaïa. La grande équipe soviétique de Lev Yachine, considéré alors comme le plus grand gardien du monde, qu'on surnommait "l'araignée noire" ou la "pieuvre noire", venait d'être battue en demi finale par l'Allemagne et cela avait été presque un deuil national. Les russes avaient pris fait et cause pour les anglais, comme pendant la guerre, et ils les soutenaient encore plus fort que si cela avait été leur propre équipe. On ne soupçonne d'ailleurs plus l'ampleur de la haine que les russes éprouvaient à l'égard des allemands (elle était à peu près du même ordre que celle de mes parents qui, dans les années soixante, refusaient d'acheter tout appareil qui portait une marque allemande - ce qui n'était pas si simple car il était reconnu universellement que ces appareils étaient les meilleurs et de loin - et d'ailleurs je souçonne qu'une des causes de la russophilie de bien des gens de leur âge, pas seulement les communistes, tenait à leur haine commune des allemands) On était encore moins de vingt ans après la fin de la guerre. Il y avait eu dans ce pays des millions de morts, infiniment plus qu'en France même en ajoutant les morts des deux guerres, on a tendance à l'oublier. Nous nous étions donc joints aux russes devant la télé qui, quelques jours avant, comme on le voit sur la vidéo qui est, je le redis, une copie du film super huit original, nous avaient collé la patée lors d'une olympiade de jeux de plage - ils adoraient ça, les olympiades, les russes à cette époque, ils donnaient le nom d'olympiades à toutes leurs joutes, y compris les courses en sac, comme on pourrait le voir sur le film et la video perdue, ce sont des images qui ont existé mais qui n'éxistent plus que dans ma mémoire - et nous avions joint nos applaudissements aux leurs quand Hurst, ce héros, avait marqué le troisième but dont on ne sait toujours pas de nos jours s'il était vraiment entré (on le passe et repasse à des ordinateurs qui n'arrivent toujours pas à prendre position pour ou contre). Nous étions vraiment contents pour eux et pas tellement pour les anglais contre qui nous avions piteusement perdu trois semaines auparavant. On avait fêté ça toute la nuit à grand renforts de toasts à la Stolitchanaïa en l'honneur des amitiés sovieto-britanniques, franco britanniques, franco-soviétiques et de bains de minuits tout habillés, barbouzes, officiels, camarades, guides et touristes studieux tous mélangés dans la grande fraternité du ballon rond. Deux ou trois jours après tout le monde avait réussi à retrouver son sérieux pour la visite des cosmonautes. il y en avait eu deux d'un coup, qu'on avait sortis spécialement de la cité des étoiles pour nous. Ils ne sentaient pas la naphtaline mais presque. Je me souviens que l'un des deux était le colonel Komarov qui se crashera quelques années plus tard dans l'un des seuls accidents de capsule spatiale reconnu par l'URSS et deviendra un héros de l'Union Soviétique posthume, je peux me glorifier d'avoir fréquenté un héros de l'Union Soviétique, oui. Ils n'étaient pas venus avec leurs combinaisons de bonhomme Michelin mais avec leurs uniformes de colonels de l'Armée Rouge, leur casquettes étoilées et leur panoplie complète de médailles pectorales souveraine contre l'asthme et autres maladies bronchiques. Les quinze secondes d'images sombres, qui seraient, je le répète, donc devenues un document rare et exceptionnel si elles n'avait pas été perdues dans ce déménagement, où on les distingue, tels des demi-dieux, signant des autographes avec la certitude du devoir accompli et la supériorité tranquille que conférait le titre de représentant de la Patrie du Socialisme, sont pourtant dues à l'éclairage d'appoint fourni par la télevision soviétique convoquée pour la circonstance. J'ai d'ailleurs eu droit à un coup d'oeil, en tant que collègue avec ma petite super huit, dans le viseur (d'une taille incroyable) d'une caméra de télévision qui n'était pas encore à l'époque portable, même à l'épaule, mais montée sur un lourd trépied en bois qu'il avait fallu installer à l'avance. La visite, qui avait été préparée pendant au moins une journée et demie, avait duré en tout et pour tout disons sept minutes et puis les gentils cosmonautes étaient remontés dans leurs jolies petites capsules spatiales en faisant des signes de la main et il s'étaient envolés, comme ça, vers la cité des étoiles... L'avenir radieux venait de nous effleurer les cheveux. Plus rien de grave ne pouvait plus nous arriver. Il ne nous restait plus qu' à acheter les cadeaux souvenir. On nous amena donc la veille du départ dans un magasin de souvenirs d'état ou dans un magasin d'état de souvenirs. Cela existait, à l'époque. Il n'y avait d'ailleurs que là où on nous laissait acheter quoi que ce soit et il fallait bien veiller à rendre tous nos roubles avant de partir. On ne pouvait garder que les kopecks et les pin's. Malgré les prix d'état les chapkas et les samovars dont mes parents auraient rêvé étaient très au-dessus de mes moyens. Ils eurent donc droit à une cuillère en bois peinte en rouge et or dont les stocks étaient tels qu'on les écoule pour trois fois rien encore quarante ans plus tard dans les marchés de Noël avec le même succès indémenti, une petite poupée de moujik toquée et bottée qui trône encore, quarante ans après elle aussi sur le poste de télévision familiale et une bouteille de vodka Stolitchnaïa, bien entendu. Le retour se fit en Iliouchine par l'Aéroflot et les images de l'aéroport de Moscou sont les dernières qu'on peut voir sur le film super huit perdu, mais de celles-là je ne me souviens plus du tout. Il n'y eu plus de pellicule pour la fin du voyage. Mais le souvenir est bien plus fort que la pellicule. Je serai donc en mesure de le raconter dans le prochain et dernier épisode de "Sereine Jeunesse". Il s'intitulera : "Dresde ou les aventures de Ciscoblog en RDA". Bientôt sur cet écran.

21 octobre 2006

La bande ci-dessus annonce un formidable film réalisé au siècle dernier, j'adore l'ancêtre de l'enregistreur MP3 que l'on peut y voir, par exemple (on y voit aussi l'ancêtre d'un lecteur). j'étais d'ailleurs né depuis belle lurette au moment où ce film a été tourné. On commence maintenant à trouver, en cherchant bien, sur Youtube ou Daylymotion, des film qui ont été tournés au dix-huitième et même au dix-septième siècle, si, si.

18 octobre 2006

Instantané, 2

Depuis quelques semaines, Henri, mon père, 92 ans, a acheté un ordinateur portable (d'occasion) pour s'initier à Internet. Je le regarde aujourd'hui, de l'autre côté de la table, concentré sur l'écran écoutant les conseils de son petit fils Nathan, 19 ans, qui lui explique comment trouver un horaire de séance sur un site de cinéma. Il tient son majeur gauche levé au niveau de son visage prêt à appuyer sur la touche "entrée" comme si elle allait lui échapper pendant que sa main droite essaie de ne pas se crisper trop sur la souris. Depuis peu, il sait faire défiler le texte avec la molette. Il lit à haute voix l'horaire trouvé de la seance du film recherché : "Gaumont Alésia, O jérusalem, séance le lundi, mardi jeudi vendredi samedi à 13 heures 45." Mais il a une moue dubitative et un petit hochement de tête : "Quand même, c'est assez difficile pour moi toutes ces choses."

Depuis quelques semaines, Henri, mon père, 92 ans, a acheté un ordinateur portable (d'occasion) pour s'initier à Internet. Je le regarde aujourd'hui, de l'autre côté de la table, concentré sur l'écran écoutant les conseils de son petit fils Nathan, 19 ans, qui lui explique comment trouver un horaire de séance sur un site de cinéma. Il tient son majeur gauche levé au niveau de son visage prêt à appuyer sur la touche "entrée" comme si elle allait lui échapper pendant que sa main droite essaie de ne pas se crisper trop sur la souris. Depuis peu, il sait faire défiler le texte avec la molette. Il lit à haute voix l'horaire trouvé de la seance du film recherché : "Gaumont Alésia, O jérusalem, séance le lundi, mardi jeudi vendredi samedi à 13 heures 45." Mais il a une moue dubitative et un petit hochement de tête : "Quand même, c'est assez difficile pour moi toutes ces choses."

Pensée de la nuit N°109 :"Momma always said life was like a box of chocolate. You never know what you're gonna get" Forest Gump, via Echolaliste

13 octobre 2006

Guigne

Comme je l'écris maintenant chaque année à la même époque, mon meilleur écrivain préféré, Philip Roth, vient encore de rater le Prix Nobel de littérature. Ce qui ne retire rien, bien entendu, aux mérites de l' heureux récipendaire.

Comme je l'écris maintenant chaque année à la même époque, mon meilleur écrivain préféré, Philip Roth, vient encore de rater le Prix Nobel de littérature. Ce qui ne retire rien, bien entendu, aux mérites de l' heureux récipendaire.

09 octobre 2006

Instantané, 1

Depuis le début du mois, Henri, mon père, 92 ans, lit pour la première fois de sa vie "A la Recherche du temps perdu" (il lit tout ce qui lui tombe sous la main), dans un volume de la collection Quarto de Gallimard. Aujourd'hui il a chaussé ses lunettes et, assis sur une chaise style louis XV collée contre le mur de son salon, se penche sur le gros livre qu'il a posé sur son maigre giron. Il a déjà allègrement dépassé les deux cent cinquante pages. Il lève les yeux et commente : "C'est bien écrit, mais quelques fois c'est emmerdant."

Depuis le début du mois, Henri, mon père, 92 ans, lit pour la première fois de sa vie "A la Recherche du temps perdu" (il lit tout ce qui lui tombe sous la main), dans un volume de la collection Quarto de Gallimard. Aujourd'hui il a chaussé ses lunettes et, assis sur une chaise style louis XV collée contre le mur de son salon, se penche sur le gros livre qu'il a posé sur son maigre giron. Il a déjà allègrement dépassé les deux cent cinquante pages. Il lève les yeux et commente : "C'est bien écrit, mais quelques fois c'est emmerdant."

07 octobre 2006

Psychiatrie humanitaire (sic), 4

Jean Marie de Lassus dit qu’Il faut distinguer le don du cadeau : le premier se situe au niveau de l’être, le second au niveau des choses. Les anthropologues, dit-il, ont montré que le Potlatch finit par ruiner les sociétés qui le pratiquent. Tout cadeau est empoisonné. Donner, en revanche, c’est être capable de faire l’expérience de la perte sans attente de retour. Tout don est alors rédempteur. Il y a aussi de cette maxime apocryphe attribuée à Lacan : l’amour c’est donner ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas. Je sentais confusément que tout ce qui c’était passé durant cette journée en Europe centrale avait à voire avec ce qui s’appelle la « vocation » (la mienne, pour la médecine, la pulsion soignante, la « pulsion d’aide », comme l’avait appelée un jour mon vieil ami François) et ce n’était pas fini. Mon tableau préféré est la « Vocation de Saint Mathieu » du Caravage. Je pense que, si le Paradis existe, Saint Mathieu en est encore, aujourd’hui, à se demander pourquoi il a été désigné, lui et pas un autre. Il y a évidemment dans le don quelque chose de sacré, et toute « vocation » a obligatoirement à voire avec le don sans quoi elle n’est rien. C’est ce que nous avions naguère essayé de formuler en tentant de faire la théorie de l’ « Accueil ». Plus tard, le soir, en revenant de Brasov et quittant définitivement le pays de Dracula nous redescendîmes les montagnes de Transylvanie. Nous avions traversé Sinaia et sa toute litanie de palais surannés parmi les sapins majestueux. C’était le crépuscule, au détour des virages, parfois, nous pouvions apercevoir des campements de tziganes à l’orée de forêts avec les roulottes disposées en cercle et des chevaux qui paissaient dans des clairières comme dans les livres d’images de notre enfance. Nous avions des visions fugitives de femmes aux vêtements colorés portant de l’eau ou s’activant à la préparation des repas autour de feux de bois dont les flammes s’élevaient très haut dans le ciel. Nous avancions hors du temps. Je ne sais plus pourquoi, mais je crois que ce fut simplement la beauté et le calme majestueux du paysage, nous arrêtâmes la voiture pour faire quelques pas dans la lumière rougeoyante et la nuit qui venait doucement. Il faisait presque froid. Venus de nulle part un jeune homme et une petite fille très pauvrement vêtus nous abordèrent. Dans un très mauvais anglais, le jeune homme nous demanda d’où nous venions comme pour engager la conversation, mais il ne se souciait pas tant que ça de notre réponse. Nous étions les étrangers qu’il attendait. La petite nous tira par les manches. Il nous invitèrent à venir chez lui où leurs parents nous dirent-ils seraient très heureux de nous saluer. Il était impossible de refuser. Nous les suivirent et ils nous conduisirent à une toute petite maison isolée, presqu’une masure, adossée au flanc de la montagne. Le père et la mère nous accueillirent comme s’ils nous attendaient en nous serrant les mains et, avec force sourires et politesses, nous firent asseoir (nous étions quatre) dans une pièce pratiquement nue à une toute petite table où il fallu nous serrer pour nous servir à dîner : du babeurre servi dans des verres duralex. Toute la famille était debout et s’activait autour de nous. Ils nous apportèrent en s’excusant tout ce qu’ils avaient. Un peu de fromage frais et des gâteaux secs. Ils nous regardaient manger. Nous prîmes grand soin de ne pas en laisser une miette. Ils n’avaient rien et nous avaient tout donné, comme le pope le matin même. A la fin, on échangea toujours avec le sourire, faute de mots suffisants, des banalités sur l’amitié franco-roumaine et sur la promesse de temps meilleurs. Ils nous raccompagnèrent à la voiture en nos remerciant, oui nous remerciant d’avoir bien voulu accepter leur hospitalité. La fin du voyage se fit en silence. Nous regagnâmes le monde, le siècle, l’Histoire, notre hôtel international au mobilier des années cinquante aux salles de bains couvertes de mauvais stuc à la robinetterie rouillée et à la télé en noir et blanc dans toutes les chambres qui ne diffusait en continu que les débats à l’assemblée nationale. A quelques soirs de là il y eut un grand pince fesses organisé à l’ambassade de France où l’ancien ministre de la santé, fondateur historique d’une organisation humanitaire bien connue, ouvrit le bal avec son successeur en robe blanche et de droite et où des loufiats en habit faisaient circuler des plateaux chichement garnis de canapés infects et des mêmes rondelles de mauvais salamis qu’on pouvait trouver seulement à prix d’or dans les restaurants pour occidentaux.

04 octobre 2006

Gérard Genette, oui je dis bien le très sérieux Gérard Genette, le pape de la narratrolgie de la métalepse et autre palimpsteste, auteurs réputé des "Figures", maître à penser de toute une génération de critiques post-barthésiens a publié au seuil un amour de blog sur papier (un livre) sous forme de répertoire où les entrées sont rangées par ordre alphabetique de "Aa" à "Zut", des pensées minuscules, des souvenirs de souvenirs, intitulé "Bardadrac" et où je puiserai les prochaines "pensées de la nuit"

Pensée de la nuit N° 108 : "Pour réduire les temps morts il faudrait pouvoir pratiquer dans le vécu des ellipses, comme il y en a dans les récits, dans une pièce de théâtre ou dans les films. Le plus approchant est sans doute l'aneshésie générale, mais on nous déconseille d'en abuser. Le mieux serait d'ailleurs plutôt un effet de forte accélération, come lorsqu'un romancier résume plusieurs années en une page, voire une ou deux lignes ("il voyagea"...) : un pensum de dix heures prendrait dix secondes, et l'on verrait tourner à toute allure les auguilles de sa montre. Mieux, parce qu'au lieu de se revieller après syncope, on vivrait l'accéleration. On pourrait compenser ce gain (?) de temps par un effet contraire sur les moments trop brefs, mais comme ils sont nettement moins nombreux, je crains fort un bilan négatif, une fin brusquée"

Pensée de la nuit N° 108 : "Pour réduire les temps morts il faudrait pouvoir pratiquer dans le vécu des ellipses, comme il y en a dans les récits, dans une pièce de théâtre ou dans les films. Le plus approchant est sans doute l'aneshésie générale, mais on nous déconseille d'en abuser. Le mieux serait d'ailleurs plutôt un effet de forte accélération, come lorsqu'un romancier résume plusieurs années en une page, voire une ou deux lignes ("il voyagea"...) : un pensum de dix heures prendrait dix secondes, et l'on verrait tourner à toute allure les auguilles de sa montre. Mieux, parce qu'au lieu de se revieller après syncope, on vivrait l'accéleration. On pourrait compenser ce gain (?) de temps par un effet contraire sur les moments trop brefs, mais comme ils sont nettement moins nombreux, je crains fort un bilan négatif, une fin brusquée"

26 (titre provisoire) XXI, suite

La famille de Régis habitait rue Emile Zola un tout petit appartement dans un immeuble de la SNCF en briques jaunes, pratiquement le long des voies de chemin de fer, à trois pas de la gare. Il partageait sa chambre avec sa sœur. Comme à cette époque il l’empêchait de dormir chaque nuit, il n’arrêtait pas de parler tout seul, elle était sortie assez rapidement de cette histoire pour se marier, déménager en province sur un poste obtenu par concours, mettre quatre cent kilomètres d’autoroute entre elle et sa famille, et offrir au plus vite un petit neveu aux risettes de son petit frère. Régis passait son temps à se faire la malle. Non seulement il était capable de vous réciter le Chaix par cœur mais en plus il vérifiait tous les horaires par lui-même. Il adorait les correspondances. A l’époque où ils le connurent il pouvait vous donner l’heure exacte du rapide vers Vesoul qu’on pouvait attraper en arrivant par Maubeuge gare Saint Lazare entre vingt heure sept et vingt heures treize. Il passait les entretiens à réciter les horaires ou les différentes manières de rallier deux villes de province éloignées sans passer par Paris. C’était aussi l’époque où son père, cheminot de pères en fils, toujours prévenu par un prévenant camarade courrait le chercher dans toutes les gares de France et de Navarre, un ou deux jours après qu’il ait disparu du domicile familial, à chaque fois il lui refaisait le coup, il s’était habitué mais c’était tout de même embêtant. Surtout que Régis n’était pas toujours commode. Et ça son père ne voulait jamais trop en parler. C’était toujours la mère qui vendait la mèche, sous prétexte de défendre son fils. Régis jouait assez souvent des biscotos et l’autorité paternelle en prenait pour son grade. On voyait même passer des ombres de désespoir dans le regard du père quand disait que c’était bien difficile de garder tout le temps ses nerfs. Il avait du prendre des coups en secret, la maman aussi peut être, mais pour rien au monde ils n’auraient dénoncé Régis. La sœur, elle l’avait fait à mots voilés, mais elle avait du céder la place. Quand elle est partie et que Régis a eu toute la place pour lui tout seul on peut dire que les choses se sont un peu arrangées mais pas trop. Surtout, les parents ont compris que cela ne finirait pas et que Régis ne grandirait plus jamais. Au lieu de travailler, de se marier, d’avoir des enfants, Il resterait avec eux toute la vie. La maman en prit vite son parti : elle accompagna Régis partout. Chaque fois qu’on voyait Régis à une « activité », et il participait à beaucoup d’ «activités », il était précédé ou suivi de sa maman toujours vêtue du même imperméable gris clair par-dessus ses jambes toujours nues, comme à la campagne jadis. Madame P. était de toutes les expositions, de tous les spectacles. C’était une groupie de la psychiatrie de secteur, aurait-on pu dire, elle était toujours aux premières loges, discrète comme la femme du régisseur qui tricote sur la pelouse dans la « Nuit Américaine » de Truffaut et qui surveille tout, juste à deux doigts de son rejeton dont elle admirait secrètement les talents. Elle était fière de lui. Dans la psychiatrie de secteur, là il avait réussi, oui. Il était devenu quelqu’un. Elle était déjà son assistante, son coach, son entraîneur, sa fan, elle lui dévouerait sa vie entière Le papa était bien content quand il avait réussi à l’emmener entre hommes au jardin : Régis l’avait regardé s’échiner, avait fait de doctes commentaires sur la pousse des légumes, avait daigné donner un ou deux coups de bêche, mais il n’avait pas été le dernier à finir ses haricots verts le soir, disait le père, lui aussi tout fiérot, hein, il aimait çà les haricots le fiston, tout frais du jardin. Les parents de Régis étaient le duo de soigneurs au bord du ring, les mécanos des grands prix de formule 1, ils étaient les marionnettistes du théâtre de Bunraku, ces assistants tout de noir vêtu, la tête entièrement masquée, toujours dans l’ombre qui font se mouvoir les personnages du drame ou bien ces machinistes de « Royal Deluxe » en livrée juchés sur des échelles qui font même couler les larmes de la Petite Géante ou bien ces ordonnance de généraux, ces secrétaires d’archevêques. Sa maman le faisait fonctionner, le lavait dans son bain lui donnait à manger, lui enfilait ses pulls et le papa, il ajoutait de l’huile avec sa burette. Sans ses parents Régis aurait été mort dans la semaine. Il se serait écroulé comme une poupée désarticulée. Il n’aurait pas fait un seul geste pour subvenir à ses propres besoins. Ils étaient bien plus que des tuteurs : ils étaient des tuteurs. Ils veillaient sur lui comme on veille sur une flamme vacillante. Jamais elle ne s’éteignait, même la nuit.

03 octobre 2006

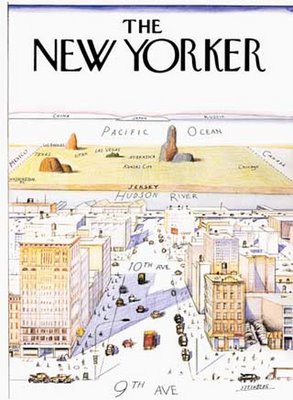

(via "La Boîte à Images") Je me souviens de la version parisianiste de cette superbe affiche de Saul Steinberg (1976) qui montrait les Champs Elysées en premier plan, puis la tour Eillfel, puis l'ocean atlantique et en arrière plan... New York et l'amérique. Je ne l'ai pas retrouvée sur le net (mais il y a la version amsterdamoise.) Comme quoi : primo - on ne trouve pas tout sur le net. deuxio - Paris n'est pas le monde (New York, si)

30 septembre 2006

Psychiatrie humanitaire (sic), 3

On est toujours un peu le spectateur de sa propre vie. A certains moments plus qu'à d'autres. Je pense, par exemple, à l'émerveillement d'un Nicolas Bouvier à la fin de "L'usage du Monde". La scène qui suit, qui s'est pourtant vraiment passée, me revient toujours, comme un rêve un peu étrange. C'était Dimanche midi, sur le chemin qui mène à Brasov, nous avions arrêté la Dacia de location (mais n'était-ce pas simplement une bonne vielle R12 Renault ?) devant une minuscule église à cinq bulbes seule en pleine campagne, au milieu de prés fleuris entourés de barrières en bois. Des collines s'élevaient petit à petit jusqu'aux Carpates qu'on commençait à distinguer dans le lointain. Nous étions à peine à deux heure de voiture de la grande ville. Nous avions faussé compagnie au congrès. Nous nous étions extirpés des salles gigantesques du Palais du Parlement où se tenait depuis trois jours la litanie des justifications ou des autocritiques des gardes fous de l'ancien régime doublée des insupportables leçons de leurs confrères occidentaux. Nous étions là, loin des rumeurs de la révolution urbaine, dans cette église posée dans le bruissement de la campagne immémoriale. Pas une chaise, pas un prie-dieu. Tout était vide et sombre. Dans la petite nef où à peine plus de trente paroissiens auraient pu s'entasser debout, la lumière déjà vacillante de quelques chandelles, issue de lourdes coupes pendues au plafond par des chaînes, ne parvenait pas à éclairer des murs que nous devinions entièrement couverts de fresques rouges et dorées. C'est en sortant à l'air libre, de l'autre côté, que nous découvrîmes que nous n'étions pas seuls. A la fin de la messe, le pope avait accompagné à la sortie ses quelques ouailles, des petites vieilles en foulards. Elles s'éloignaient maintenant sur un chemin, à travers champs, vers un village que nous ne voyions pas. Elles lui avaient laissé en offrande, à la mode orthodoxe, de quoi faire un frugal déjeuner : boulettes de viandes et quignons de pain enveloppés dans des mouchoirs. Il revenait vers son église avec son paquet quand il nous vit sortir. Il marqua un temps d'arrêt, nous prenant peut-être pour des voleurs, puis avança vers nous d'un pas résolu, dans l'idée de nous chasser. C'était un géant et sa taille, encore augmentée par sa toque noire, le faisait paraître une sorte d’archange. Comprenant que nous étions des étrangers inoffensifs, il ralentit le pas. Sa jeunesse alors nous frappa, vingt cinq ans peut-être, le visage d'un ovale parfait, les cheveux et la barbe incroyablement longs, le regard fiévreux, comme en transes. Il ne comprenait pas un mot d'anglais et ne pu répondre à nos politesses. Il ne savait plus que faire comme un animal traqué : avancer, reculer, faire demi tour. Puis, il eut une inspiration soudaine. Il avança vers nous, nous bénit résolument et, dans le même geste, nous fit à son tour l'offrande de tout son déjeuner avant de se retourner, défait de toute attache charnelle, presque en courant, nous laissant sans voix, incapables même de le remercier, affamé, dénué de tout, image même de la charité, écartant les bras et se battant les flancs comme dans un geste d'impuissance. Il s'enfuit sans se retourner par le chemin des vieilles pour se perdre petit à petit dans le paysage. Nous regagnâmes la voiture pour partager les boulettes qui ne firent pas un déjeuner, loin de là. Je me souviens de leur goût délicieux. Deux heures plus tard, sous les rayons dorés d’un soleil déjà oblique, dans la rue de la République, bordée de belles maison baroques aux façades ocres, à Brasov, nous remontions, l’estomac creux, vers la place des Conseillers en fendant la foule et les garçons et les filles bras dessus bras dessous, reluquant nos vêtement d’occidentaux, images d’une paisible vie de province.

On est toujours un peu le spectateur de sa propre vie. A certains moments plus qu'à d'autres. Je pense, par exemple, à l'émerveillement d'un Nicolas Bouvier à la fin de "L'usage du Monde". La scène qui suit, qui s'est pourtant vraiment passée, me revient toujours, comme un rêve un peu étrange. C'était Dimanche midi, sur le chemin qui mène à Brasov, nous avions arrêté la Dacia de location (mais n'était-ce pas simplement une bonne vielle R12 Renault ?) devant une minuscule église à cinq bulbes seule en pleine campagne, au milieu de prés fleuris entourés de barrières en bois. Des collines s'élevaient petit à petit jusqu'aux Carpates qu'on commençait à distinguer dans le lointain. Nous étions à peine à deux heure de voiture de la grande ville. Nous avions faussé compagnie au congrès. Nous nous étions extirpés des salles gigantesques du Palais du Parlement où se tenait depuis trois jours la litanie des justifications ou des autocritiques des gardes fous de l'ancien régime doublée des insupportables leçons de leurs confrères occidentaux. Nous étions là, loin des rumeurs de la révolution urbaine, dans cette église posée dans le bruissement de la campagne immémoriale. Pas une chaise, pas un prie-dieu. Tout était vide et sombre. Dans la petite nef où à peine plus de trente paroissiens auraient pu s'entasser debout, la lumière déjà vacillante de quelques chandelles, issue de lourdes coupes pendues au plafond par des chaînes, ne parvenait pas à éclairer des murs que nous devinions entièrement couverts de fresques rouges et dorées. C'est en sortant à l'air libre, de l'autre côté, que nous découvrîmes que nous n'étions pas seuls. A la fin de la messe, le pope avait accompagné à la sortie ses quelques ouailles, des petites vieilles en foulards. Elles s'éloignaient maintenant sur un chemin, à travers champs, vers un village que nous ne voyions pas. Elles lui avaient laissé en offrande, à la mode orthodoxe, de quoi faire un frugal déjeuner : boulettes de viandes et quignons de pain enveloppés dans des mouchoirs. Il revenait vers son église avec son paquet quand il nous vit sortir. Il marqua un temps d'arrêt, nous prenant peut-être pour des voleurs, puis avança vers nous d'un pas résolu, dans l'idée de nous chasser. C'était un géant et sa taille, encore augmentée par sa toque noire, le faisait paraître une sorte d’archange. Comprenant que nous étions des étrangers inoffensifs, il ralentit le pas. Sa jeunesse alors nous frappa, vingt cinq ans peut-être, le visage d'un ovale parfait, les cheveux et la barbe incroyablement longs, le regard fiévreux, comme en transes. Il ne comprenait pas un mot d'anglais et ne pu répondre à nos politesses. Il ne savait plus que faire comme un animal traqué : avancer, reculer, faire demi tour. Puis, il eut une inspiration soudaine. Il avança vers nous, nous bénit résolument et, dans le même geste, nous fit à son tour l'offrande de tout son déjeuner avant de se retourner, défait de toute attache charnelle, presque en courant, nous laissant sans voix, incapables même de le remercier, affamé, dénué de tout, image même de la charité, écartant les bras et se battant les flancs comme dans un geste d'impuissance. Il s'enfuit sans se retourner par le chemin des vieilles pour se perdre petit à petit dans le paysage. Nous regagnâmes la voiture pour partager les boulettes qui ne firent pas un déjeuner, loin de là. Je me souviens de leur goût délicieux. Deux heures plus tard, sous les rayons dorés d’un soleil déjà oblique, dans la rue de la République, bordée de belles maison baroques aux façades ocres, à Brasov, nous remontions, l’estomac creux, vers la place des Conseillers en fendant la foule et les garçons et les filles bras dessus bras dessous, reluquant nos vêtement d’occidentaux, images d’une paisible vie de province.

29 septembre 2006

Poème de septembre

Je prédirai le passé et me souviendrai de l'avenir

Les choses étant ce calçon

Aucun corps de femme n'a été utilisé dans ce poème,

C'est un joli volume pour un deux pièces

Onze septembre deux mille un

Le futur vous le voyez comment ?

Orange ?

Si vous êtes à ce point plein de haine,

C'est que vous êtes déjà mort.

Ca, c'est une question mal déplacée,

Rue Pierre Teilhard de Chardin

La musique adoucit les murs...

Je prédirai le passé et me souviendrai de l'avenir

Les choses étant ce calçon

Aucun corps de femme n'a été utilisé dans ce poème,

C'est un joli volume pour un deux pièces

Onze septembre deux mille un

Le futur vous le voyez comment ?

Orange ?

Si vous êtes à ce point plein de haine,

C'est que vous êtes déjà mort.

Ca, c'est une question mal déplacée,

Rue Pierre Teilhard de Chardin

La musique adoucit les murs...

28 septembre 2006

24 septembre 2006

Grande nouvelle : j'ai enfin compris quel avenir fabuleux avaient la télé par internet en même temps que les series aux formats courts (Ciscoblog comprend vite mais il faut lui expliquer longtemps). Si vous n'aimez pas Kaamelot, n'en dégoutez pas les autres... (via "les yeux au carré" qui entrent de ce pas en LCD)

22 septembre 2006

18 septembre 2006

26 (titre provisoire), XXI

Regis P. venait vers eux. Il longeait la façade du château, absorbé dans ses pensées, les yeux baissés sur un parterre de fleurs qui émergeaient de la terre en cette fin d'hiver. "Alors, comment vont mes médicaments ! " s'écria-t-il, soudain tout joyeux, en les apercevant et en écartant les bras vers eux en un large geste de bienvenue. La chaleur et la démonstration de cet accueil les étonna. Haltman et Jacques venaient à La Borde rendre visite à Regis à peu près une fois par mois. D'habitude il était nettement plus froid, jamais hostile, plutôt indifférent ou disons prudent, les poings au fond des poches de son pantalon de velours côtelé et un peu crotté de gentleman-farmer, le regard machinalement dirigé vers les productions terrestres. Il affectait presque de ne pas les voir, leur adressait un vague salut, marmonnait une ou deux de ses célèbres phrases hermétiques ou au contraire, le regard toujours rivé à une quelconque pousse d'ortie ou de liseron, ne leur laissait pas placer un mot en un discours très peu articulé qui tenait à la fois de l'argumentation théologique, du cours d'astrophysique, des formules cabalistiques sur un ton inéffable de confidence, d'évidence, d'interrogatoire subtil et de sage scepticisme paysan. Très souvent, il s'en tirait par une question en forme de colle insoluble, souvent métaphysique, un hochement de tête entendu et las, une moue qui en disait long, un haussement d'épaules qui le voûtait soudain et il les laissait en plan au milieu d'un salon, du bar, ou devant le feu crépitant de la cheminée du club pour rejoindre des activités seules connues de lui et en général très solitaires. Cette fois-ci, cela avait été tout de même différent : il leur avait longuement serré les mains, ce qu'il ne faisait jamais, avec ses deux mains et un beau sourire sous sa moustache de sapeur. Il avait amorcé avec eux un tour de propriétaire dans le parc jusque vers les serres où il les avait planté tout de même là au bout de cinq minutes pour disparaître comme un chat. Mais il y avait eu cet accueil : "Comment vont mes médicaments !" : l'une de ses phrases étranges. Car s'il s'était bien adressé à Haltman et Jacques, il leur avait bien demandé des nouvelles de ses médicaments et non pas de leurs nouvelles. Il ne s'était pas inquiété de leur santé, par exemple. Il aurait été hasardeux d'en déduire qu'il les avait pris pour ses médicaments et les avait identifiés, par exemple, à des pilules à pattes comme dans la pub pour Smarties. Ce n'était vraiment pas de leurs personnes qu'il avait voulu parler. Il n'avait pas ce genre d'élans, même envers ses parents ou sa soeur. Même s'il les avait investis de cette double fonction soignante et affective, il n'était pas certain qu'ils aient représenté, dans son esprit, comme le dit Balint par exemple, de simples remèdes-médecins (ni même de médecins-remèdes.) Car il était bien connu que Régis entretenanit des rapports difficiles avec les médicaments. Il ne se présentait pas aux distributions. Il les prenait quand ça lui chantait et en montrant bien que c'était de guerre lasse. c'était toujours une négociation difficile. Tout le monde en parlait. Régis et ses médicaments, c'était plutôt un sacré problème. Souvent, d'ailleurs mieux valait ne pas insister. En se servant de cette boucle rhétorique étrange, il leur demandait, sur un mode pour une fois apaisé, non seulement des nouvelles de son problème, les médicaments, mais aussi de ses propres nouvelles (ce que nous faisons tous, d'ailleurs, mais en nous passant de l'ellipse de Régis, puisque le "ça va ?" attend toujours un "et toi ?" dont nous n'avons jamais l'intention d'éluder la réponse.) Haltman se souvenait de sa première rencontre avec la famille P. Il y avait le père, la mère et le fils. On les avait reçu autour de la grande table de la salle à manger tout juste débarrassée du repas de midi. Ils avaient certainement du croiser Scarlett (elle se faisait appeler ainsi, mais c'était madame M, de son vrai prénom Renée. C'était une vraie voisine du "26". Elle habitait à trois maisons et venait leur rendre visite au moins six fois par jour pour les injurier, leur emprunter des allumettes, se servir dans le frigo ou leur dire qu'elle venait accoucher de quarante deux enfants et qu'alors il ne fallait pas lui en compter, hein. Parfois les pompiers venaient la chercher au milieu de la nuit pour tapage nocturne. Ils la conduisaient aux urgences contre son gré. Elle était alors ramenée au 26 sans se débattre, s'enfuyait rapidement chez elle et tout recommençait. Finalement le quartier avait bien du s'habituer. Elle faisait un peu peur mais elle n'était pas méchante.) Bref ils se demandaient vraiment si l'adresse qu'on leur avait indiqué à la Salpétrière était la bonne et s'ils étaient tombés sans se tromper au centre de crise promis. C'est que Régis était "en crise". Il était là devant Haltman, avec sa moustache à la gauloise et ses cheveux blonds raides comme de baguettes de tambour. Il le regardait de ses yeux bleus en amandes dont la forme même, étrange et belle, lui avait justement valu à la Salpétrière, dans le service de pédopsychiatrie où on l'avait enfermé plus d'un an quelques années auparavant le docte diagnostic de "maladie des Mitochondries", une belle maladie qui ne se soignait pas et c'était pour cela qu'on l'avait orienté, règlementairement, dès ses quinze ans et trois mois révolus, sur le secteur de psychiatrie adulte où il était bien connu qu'on s'occupait des maladies qui ne se soignent pas. Le père se tordait les mains sans toucher à la tasse de café fumant qu'on avait placé devant lui, jetait des regards à la dérobée, ne voulant pas croire que cette salle à manger à peine débarrassée du déjeuner pas très rangée tienne lieu de cabinet de consultation ou de bureau d'accueil. La mère se tenait raide et cramoisie en proie à une crise immédiate de l'acné rosacée qu'on lui verrait porter tout au long des prochaines années. Rien ne l'étonnait mais elle avait peur d'un rien, laide autant que vulnérable. Monsieur P. parlait lui aussi à voix basse, de cette manière à la fois gouailleuse, relachée, facile, "non soutenue" pourrait-on dire, qui est souvent prise pour le signe d'une certaine sagesse populaire mais qui forçait l'interlocuteur à la connivence.